社会運動は大人になれるのかー『レッド』とユリイカの山本直樹特集を読んで

山本直樹さんが連合赤軍事件と浅間山荘事件を描いた大作「レッド」が遂に完結しました。

レッド 最終章 あさま山荘の10日間 (イブニングコミックス)

- 作者: 山本直樹

- 出版社/メーカー: 講談社

- 発売日: 2018/08/23

- メディア: Kindle版

- この商品を含むブログを見る

なんと12年にもわたる長期連載!

徹底した取材でほぼ事実に基づいて描かれ、連合赤軍メンバーだった植垣康博氏をして「この作品のすごいところは、事実を無視した創作が持ち込まれていないことである」とまで言わしめています。

さらに期を同じくして「ユリイカ」でも山本直樹特集が組まれました。

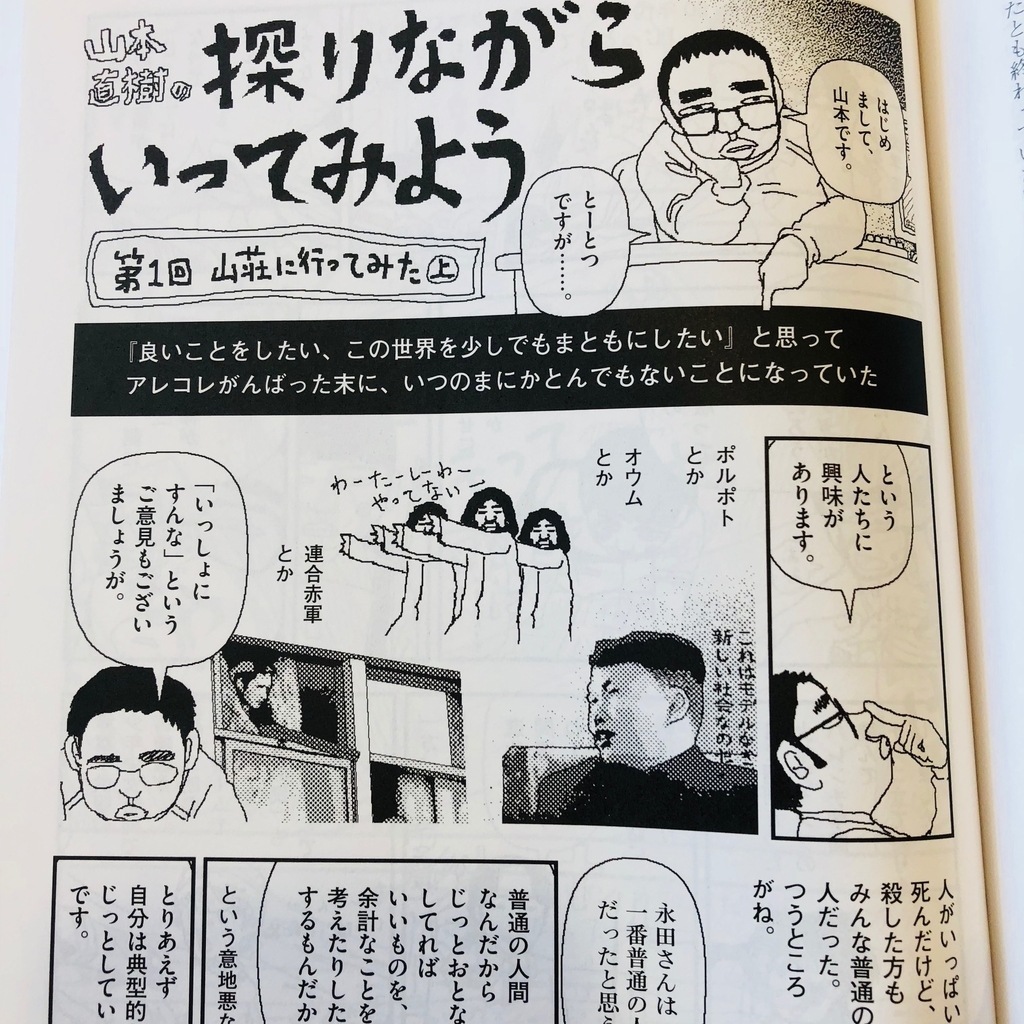

この中で山本直樹氏自身は何度も「『良いことをしたい、この世界を少しでもまともにしたい』と思ってアレコレがんばった末に、いつのまにかとんでもないことになっていた という人たちに興味がある」と言っています。

連合赤軍事件、そして先月実行犯の死刑が執行されたオウム真理教事件にも氏は興味があったと述べているんですが、「この世界を少しでもまともにしたい」という熱意ある若者のピュアネス、葛藤、危なっかしさという意味では、現在私が関わっているNPO/ソーシャルビジネス業界にも共通するところがあるのではないかと感じてしまいました。

人殺しをした集団と一緒にするな!という意見もあるでしょうが(ごめんなさい)、人殺し以外では非常に似通ったものを感じてしまいます。「ユリイカ」によれば日本赤軍は殺人事件が明るみに出る前までは「人気」があった、ゴールデン街でカンパを募るとどんどん集まったということですし(飲み屋ファンディング!)、「レッド」を読んでも多くの支持者が資金や隠れ家を提供しながら活動を続けていたことが分かります。オウム真理教も、サリン事件の前まではゴールデンタイムのとんねるずの番組とか普通に出てたし…。

『社会を変えてくれそうな存在』として期待されていた、というもてはやされ方に加えて、今までにない/その界隈の人以外にはそんなに通用しない/それでいて何だか良さそうな「新しい言葉」を使って、自分たちこそ「多くの人を巻き込んで」「社会を変えていかねばならない」という正しさに突き動かされているさまは、現代のわたし(たち)もオウムも連合赤軍の人たちも似ているんじゃないか、と感じずにはいられないのです。

では、どうしてそういう団体が「とんでもないこと」になってしまうのか。それが分かっていたらオウム事件も起こらなかったのかもしれませんが、今でもはっきり分かっていないような気もします。

私は「ユリイカ」の富永京子さんの論考を読んで、こうした「社会を変えたい運動」の「書かれ方」「語られ方」を考え、変えていくことが、もしかしたら暴走を止めうる一つの方法になるかもしれない、と考えました。

社会運動を描くことには、特有の困難がつきまとうのではないかと筆者は考える。第一に、当事者が生きていて完全に「歴史」化されていない以上、どんな第三者よりも、当事者のほうが事実をよく知っているという前提(しばしば誤解)がある。このことは、「当事者の発言が最も彼らの意味世界をよく表している」という読み手の認識を生み出してしまう。第二に、社会運動という対象そのものがもつ劇的さである。自らの正しいと思う理念や規範を達成しようとする集団行動の魅力ゆえに、書き手も読み手も強い共感(あるいは忌避感)を持って受け止めることが少なくない。本作は、二つ目の困難を冷静に退けながら、抑制の利いた記述を積み重ねることで、社会運動の記述にまつわる第一の困難があくまで我々の誤解にすぎないと証明してくれる。(富永京子「組織と個人を透徹に描く 合理的な個人による不合理な集合行動としての『レッド』」ユリイカ総特集「山本直樹」2018年,青土社 ※強調はyoshimi_deluxeによる)

「当事者」へのフォーカスのしかた*1、「強い共感(あるいは忌避感」を押し出すところは、まさに現在のNPO/ソーシャル界隈をめぐる言説にも言えることではないでしょうか。そしてこれこそが「正しいけれど、なんか窮屈」な感じ、モヤモヤとした違和感を口に出すことをためらわせてしまう原因ではないかしら、と私は考えました。

こうした事件の叙述の在り方としてよく見られるのは、まず「頭のおかしい人びとの逸脱行動」として描くか、あるいは「理想に生きた若き活動家たち」に対して、過度に共感的な描き方をするかのどちらかとなるだろう。しかし『レッド』はそのどちらでもない。本書で描かれているのは、それなりに他者と共有可能な生活の背景や人生の経緯を有する人びとであるにもかかわらず、殺人やリンチを伴うおかしな集団行動に傾倒してしまうというその過程だ(同)

NPO/ソーシャルビジネスがマスコミで取り上げられるとき、私たちがその活動をSNSでシェアする時(賛成の時も反対の時も)、「過度に共感的」な取り上げ方をしていないだろうか、と思いました。

ちなみに私は『レッド』を読んで、主人公たちが拠点を山岳ベースに移していくにつれ外からの情報が入らなくなり、自分たちの信じる「正しさ」で自分たちを追い込んでいくところと、SNSで似た意見の人・同じ階層/業界/セクターの人ばかりで盛り上がっていくところは似ているなと感じました。

他者の行動を解釈しようとするとき、私たちはしばしば共感や同調を前面に押し出そうとする。社会運動のように、強い理想や信念に満ちた行動であれば、なおさらその傾向は大きい。しかし、そうではない他者に対する理解の仕方があることを、本作を描く作者の目線が教えてくれる。近年、社会運動や政治運動はますます外部から「理解不能な」「不合理な」ものとして、あるいは内部から共感が当然のものとして論じられることが少なくない。明確に参与者と非参与者の境界が分けられ、「完全に共感はできないが、理解はできる」という態度を取りづらくなっているようにも思う。(同)

私はNPO/ソーシャル界隈でよく言われる「自分ごとにする」という言葉になんとなく違和感を感じていたんだけど、そこに「共感を押し付ける」ようなニュアンスを感じていたからかもしれない、と思いました。社会問題はたくさんあって、そのどれもが私個人の生活と結びついているものだとは思うんです。でも、その全部を何とかする具体的な活動に対してコミットできるほど、私は「自分」を拡大できないなあ…と思うのも事実で。

むしろ「他人ごとだけど、尊重する」という姿勢のほうが大事なんじゃないか?と考えました。自分ごとだから大切にして、他人ごとだからほっておく、じゃなくて。自分ごとじゃないけど「へえ~そうなんだ。じゃあそれも大事にしよう」という姿勢とか、他人ごとどうしの関係を調整していこう、という方法だって私たちは選択できるんじゃないかなと。それこそが「私とは直接関係ないけどそういうのもいいんじゃな~い」という、広くてゆるい合意形成とか、色んな人の居心地を悪くしない多様性を生むんではないか、と。

山本直樹さんのような卓越した表現はできなくても、私はNPO/ソーシャルセクターをその内部からも外部からも書いたり語ったりするうえで、『レッド』から学ぶ手法は多いのではないかと感じました。共感でも敵視でもなく、一つ一つの事実や言説を丁寧に観察すること。誰しも食欲や性欲や自己顕示欲や、人に優しくしたい気持ちやずるしたいという気持ちを持つ生活者であるということを忘れないこと。イデオロギーやカテゴリーについて深く学び考えたうえで、それにとらわれないで事象を批評すること。

要するに決めつけないでつねに「ほんとかな?」って思い続けるっていうことなんだけど。エマーソン北村さんみたいに「他者」と関わっていくっていうことなんだけど。そのためには、安易に「共感」の快さに流されないこと、自分や他者の小さな声を軽んじないこと、要するに「個人」であることがまず大事なんじゃないかなって思いました。(こういう考え方ってもう古いのかな。でも、とりあえず古くてもいいや…)

だって「私」や「誰か」という一人ひとり、ひとりの人のために「社会」や「社会運動」や「市民活動」があるのであって、その逆では決してない、と思うからです。

だけど「私」という一人はあまりにも小さく、弱く、たよりなく、だらしなく、そのどうしようもなさに耐えられなくてつい「劇的」で「正しく」て「良さ」が感じられる物語にすがって自分を預けたくなってしまうけれど、

本当に社会が変わるということ、成熟するということは、一人ひとりの小ささ、弱さ、たよりなさ、だらしなさ、どうしようもなさが「しょうがないなー」「まあいいんじゃない」って感じで受け入れられることなんじゃないかなって思いました。

*1:これは過去に「当事者」を置き去りにした活動が展開されたことへの反省によるものだと思う。でも「当事者」を絶対視して特別扱いすることもまた、「当事者」を「私たち」とは違う存在に閉じ込めることにもならないだろうか。